Pour une fois, je vais pas passer mon intro à essayer de rivaliser d’imagination avec l’oeuvre que je m’apprête à décortiquer. L’Heure des lames non seulement s’ouvre comme ça – « Mieux vaut guérir que prévenir. Vendredi. Ce jour-là, le météorloge indiquait ‘Pluie de lames’. Alors j’ai enchaîné papa dans l’abri de jardin. » – mais en plus continue et finit de la même manière. Y a des fois où, tel Krilin quand les cyborgs se pointent, faut admettre qu’on peut pas lutter et s’en remettre aux Super Saiyans. Or qu’est-ce qui peut chez moi, ainsi que San Goku dans ses moments de grâce, enfler jusqu’à doubler de volume, passer du lisse au nervuré, briller fluo comme un soleil radioactif ? Mon hémisphère gauche. C’est donc de lui, bon an mal an, que je me servirais aujourd’hui. Puisqu’on pourra pas être à hauteur de créativité, on va tâcher d’être à hauteur d’intellect.

Synopsis

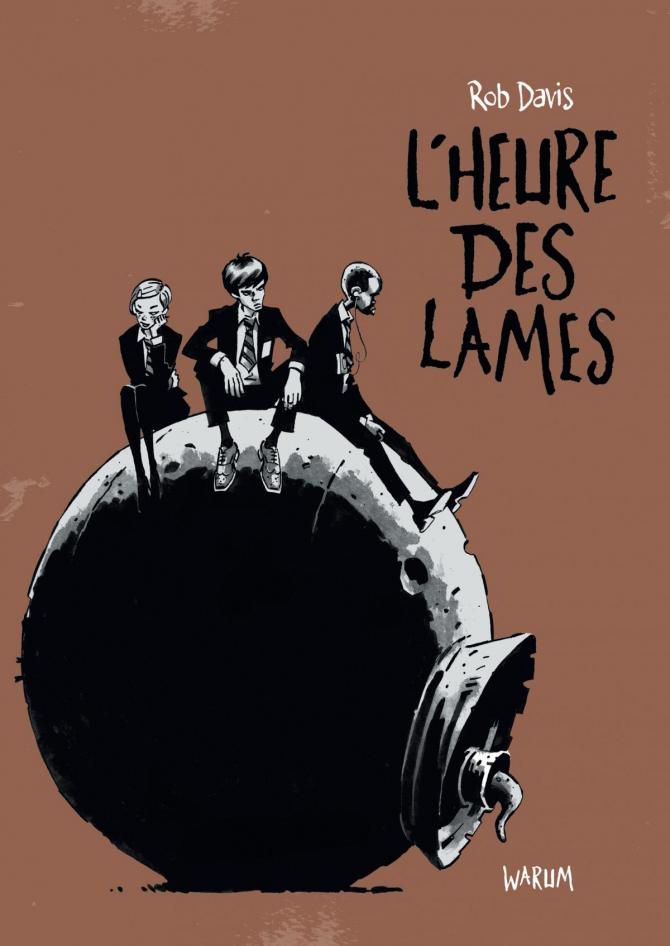

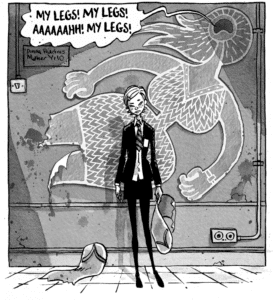

Dans le monde de L’Heure des lames, les enfants fabriquent leurs parents, il pleut des couteaux et les appareils électroménagers ont des âmes. Il n’y a pas de date d’anniversaire mais on connaît le jour de sa propre mort. Scarper Lee, lycéen associable, sait qu’il lui reste trois semaines à vivre et, s’il veut échapper au destin, il va devoir se faire des alliés… L’énigmatique Véra Pika, nouvelle à l’école, peut-être.

Critique

On comprend rien. C’est l’avis majoritaire au sujet de L’Heure des lames. La nuance, d’une critique à l’autre, se joue alors sur la qualité de l’incompréhension. Parfois on va lire ‘on comprend rien donc c’est nul’, parfois ‘donc c’est bien’. A dire vrai l’énoncé initial ne rend pas justice au contenu de la bande-dessinée. On comprend rien certes mais quand même on comprend quelque chose. D’un côté on est effectivement projetés dans un univers déréglé sans qu’aucune scène d’exposition, ni plus tard de scène de révélation, ne vienne éluder le pourquoi de cet univers. On ne sait pas et ne saura jamais si les pluies de couteaux par exemple sont un moyen de répression mis en place par un dictateur ultra-réactionnaire ou une conséquence directe du chaos climatique causé par notre inconscience écologique ou l’arme de guerre de peuplades extraterrestres proto-communistes ou etc. Les personnages, habitués à ce réel, l’habitent et l’agissent mais ne passent pas leur temps, stratagème courant dans les romans historiques (j’y inclus les romans d’anticipation dans la mesure où ils se consacrent au détail d’un futur possible), à expliciter le tacite. On est dans ce monde-ci et c’est comme ça. On vit. Si l’univers de L’Heure des lames et ses lois sont étranges, le rapport qu’entretiennent les personnages à cet univers nous est familier. Rob Davis nous ménage donc par d’autres voies que le traditionnel mode d’emploi introductif. Bien aidé par la maison Warum – grande sœur des éditions Vraoum dont vous m’avez entendu maintes fois entendu, ô muses aux tétons pointues, chanter les exploits – et un beau livre au diapason de l’oeuvre, Davis raconte une histoire linéaire nettement rythmée, dans l’enchaînement des actes comme dans le découpage visuel (notamment, l’écoulement des jours est habilement présenté avec des pages pleines qui annoncent la date, monotones et inexorables). Les personnages, dans le même sens, sont clairement caractérisés, rarement opaques et potentiellement attachants. Pas de flou non plus au niveau du trait et de la colorisation noir et blanc : on sait toujours ce qu’on voit. Si on met à part son univers fou, il est facile de s’orienter dans L’Heure des lames. C’est justement ce décalage entre une narration assez classique et la société détraquée ainsi décrite qui donne à la bande-dessinée toute sa puissance.

On comprend rien. C’est l’avis majoritaire au sujet de L’Heure des lames. La nuance, d’une critique à l’autre, se joue alors sur la qualité de l’incompréhension. Parfois on va lire ‘on comprend rien donc c’est nul’, parfois ‘donc c’est bien’. A dire vrai l’énoncé initial ne rend pas justice au contenu de la bande-dessinée. On comprend rien certes mais quand même on comprend quelque chose. D’un côté on est effectivement projetés dans un univers déréglé sans qu’aucune scène d’exposition, ni plus tard de scène de révélation, ne vienne éluder le pourquoi de cet univers. On ne sait pas et ne saura jamais si les pluies de couteaux par exemple sont un moyen de répression mis en place par un dictateur ultra-réactionnaire ou une conséquence directe du chaos climatique causé par notre inconscience écologique ou l’arme de guerre de peuplades extraterrestres proto-communistes ou etc. Les personnages, habitués à ce réel, l’habitent et l’agissent mais ne passent pas leur temps, stratagème courant dans les romans historiques (j’y inclus les romans d’anticipation dans la mesure où ils se consacrent au détail d’un futur possible), à expliciter le tacite. On est dans ce monde-ci et c’est comme ça. On vit. Si l’univers de L’Heure des lames et ses lois sont étranges, le rapport qu’entretiennent les personnages à cet univers nous est familier. Rob Davis nous ménage donc par d’autres voies que le traditionnel mode d’emploi introductif. Bien aidé par la maison Warum – grande sœur des éditions Vraoum dont vous m’avez entendu maintes fois entendu, ô muses aux tétons pointues, chanter les exploits – et un beau livre au diapason de l’oeuvre, Davis raconte une histoire linéaire nettement rythmée, dans l’enchaînement des actes comme dans le découpage visuel (notamment, l’écoulement des jours est habilement présenté avec des pages pleines qui annoncent la date, monotones et inexorables). Les personnages, dans le même sens, sont clairement caractérisés, rarement opaques et potentiellement attachants. Pas de flou non plus au niveau du trait et de la colorisation noir et blanc : on sait toujours ce qu’on voit. Si on met à part son univers fou, il est facile de s’orienter dans L’Heure des lames. C’est justement ce décalage entre une narration assez classique et la société détraquée ainsi décrite qui donne à la bande-dessinée toute sa puissance.

Puisque Davis nous montre des humains qui vivent normalement dans un monde anormal, les premiers lecteurs se sont empressés de voir ce monde anormal comme une représentation excessive, fantaisiste, critique du monde normal. Les monsieurs de Wraoum aussi, qui écrivent en guise de présentation : « C’est une vision un peu déformée de notre propre monde, une métaphore de notre réalité. » Il est vrai que creuser la métaphore peut procurer quelques bons vertiges. Qu’est-ce que ça raconte de notre réel si on prend au sérieux l’idée selon laquelle ce seraient les enfants qui créent leurs parents ? Est-ce qu’on ne pourrait pas en outre faire une lecture psychanalytique pertinente de l’oeuvre ? L’angle métaphorique en fait risque de l’assécher. L’étrangeté en l’occurrence vaut pour elle-même. Faire sens de chaque détail de L’Heure des lames c’est trahir son inventivité formelle, quelle que soit la sophistication du sens. Rob Davis nous invite à ne pas rationaliser la lecture en faisant de son intrigue une enquête sur les origines qui n’aboutit à rien. Contre le récit traditionnel, les « contes pour enfants », il fait dire à Castro Smith, ami de Scarper Lee extra-lucide, « Les histoires sont des vérités déguisées en mensonges destinés à restreindre le savoir » (p. 75). Plus tard, une météorloge cassée conservée par un antiquaire s’exclame : « QUAND ON DÉCIDE DE SÉCHER L’ÉCOLE, IL EST BON DE S’INTÉRESSER A L’ART. LE MEILLEUR MOYEN DE S’AFFRANCHIR DU CONTRÔLE, C’EST DE CRÉER DE L’INUTILE, MAIS DU MIEUX POSSIBLE ! » (p. 134) Enfin, quand Scarper Lee a la possibilité d’élucider la psyché de Véra Pike en accédant à ses souvenirs, il décide de préserver le mystère – « Oui, tu ne veux pas savoir » répond Castro (p. 136). Tout cela, c’est une invitation à suspendre le sens, une sorte d’indication dissimulée pour trouver la bonne distance de lecture. Rob Davis met de côté nos techniques de régulation du malaise pour nous ouvrir à l’étonnement. Moins que dans un univers métaphorique, L’Heure des lames nous plonge dans un univers alternatif où les conventions bien que différentes ne sont pas plus arbitraires que dans notre réalité. Si on s’ouvre à cette suggestion, plus rien de ce que nous faisons quotidiennement et admettons sans un mot n’a d’évidence. Il semble que Rob Davis cherche à nous faire éprouver ce sentiment d’absurde et peut-être de révolte dont parle Camus dans Le Mythe de Sisyphe et suivants, lecture indispensable d’ailleurs si suite à cette bande-dessinée le suicide vous paraît être le seul moyen de rendre l’existence tolérable.